本网讯:在辽阔的鹤乡通榆大地上,有这样一位传奇人物,他是草原之子,也是光影世界的追梦人,他就是陈宝林——一位与中国新闻摄影学会有着不解之缘的蒙古族教师。

40 多年来,陈宝林始终坚守在新闻宣传工作的第一线,笔耕不辍。他在国家、省、市、县报刊、电台、电视台发表各类稿件 6000 余篇,用文字记录时代,用笔触书写真情。他的努力和付出,得到了众多荣誉的青睐。《吉林日报》终身荣誉奖、吉林省高校优秀新闻工作者等一系列光环加身,但他始终保持着谦逊与低调。那些荣誉的背后,是无数个挑灯夜战的辛苦,是对每一个字、每一句话的精心雕琢,更是他对宣传工作那份炽热到骨子里的热爱。他用自己的汗水和心血,在校园宣传事业的画卷上,描绘出了浓墨重彩的一笔,成了师生们心中当之无愧的 “笔杆子”。

陈宝林的人生轨迹,不仅在校园里闪耀,更在民族团结的大道上光芒万丈。他先后被评为吉林省民族团结进步模范、吉林好人、最美民族团结之星,这些荣誉是对他在民族团结事业中卓越贡献的高度认可。2018 年,对于陈宝林来说,是一个永生难忘的年份。他作为新中国成立以来第 58 个全国少数民族参观团成员,参加了国家纪念改革开放 40 周年活动,并且在人民大会堂受到了党和国家领导人的接见。那一刻,他仿佛置身于光芒之中,心中充满了自豪与感激。这一经历,如同一座明亮的灯塔,照亮了他前行的道路,让他更加深刻地认识到自己肩负的神圣使命。

2023 年 5 月,陈宝林退休了。然而,他并没有选择安逸的晚年生活,而是带着对家乡通榆县深深的眷恋,毅然回到了那片生他养他的土地。他拿出多年的积蓄,自费 4 万余元购置了专业摄影器材和航拍器,摇身一变,成为一名行走在乡野间的 “百姓记者”。从此,家乡的每一个角落都留下了他的足迹,每一处变化都被他的镜头定格。他用镜头记录下乡村振兴的鲜活实践,那是田野里茁壮成长的庄稼,是村庄里焕然一新的房屋,是农民们脸上洋溢的幸福笑容;他用镜头捕捉传统文化的代代传承,那是古老的民俗活动,是传统的手工艺制作,是老人们口口相传的故事;他用镜头展现校园故事的温暖延续,那是孩子们渴望知识的眼神,是老师们辛勤耕耘的身影,是校园里朗朗的读书声。

两年多的时间里,他如同一位不知疲倦的创作者,创作了 700 余篇(幅)新闻与摄影作品和 150 篇散文,并自费出版了散文集《且行且歌》和他参加全国少数民族参观团画册。他的作品,是对家乡日新月异变化的生动记录,是对乡土温暖深情的尽情抒发,更是对党的感恩、对祖国的热爱以及对家乡深深眷恋的集中体现。他用实际行动,完美诠释了 “退休不褪色,离岗不离心” 的精神内涵,成了乡村振兴当之无愧的见证者和记录者。

退休后的陈宝林,心中始终怀揣着一个朴素的愿望,那就是把自己多年积累的经验传递下去,让更多的人能够拿起笔和相机,记录生活的美好。于是,他义务培训了 20 余名青年新闻和文学爱好者,从稿件选题到写作技巧,从摄影构图到情感表达,他毫无保留地将自己的心得和技巧传授给他们。在他的耐心指导下,这些年轻人如同茁壮成长的幼苗,逐渐在新闻和文学的领域里崭露头角。

他还被通榆县政协聘为文史专员,肩负起挖掘整理家乡文史资料的重任。他如同一位探秘者,深入到家乡的历史长河中,寻找那些被尘封的故事,让它们重新焕发生机。此外,他走进县关工委 “五老工作室”,用自己的亲身经历,讲述着民族团结的故事、奋斗拼搏的道理,用爱心和耐心陪伴着下一代成长。他的这些举动,如同一盏盏明灯,照亮了青年一代前行的道路。他传承的不仅仅是知识和技能,更是一种精神,一种对家乡、对民族、对国家深深的热爱和担当。他用自己的行动,为家乡的文化传承和发展贡献着自己的全部力量,成了青年一代心中敬仰的榜样和引路人。

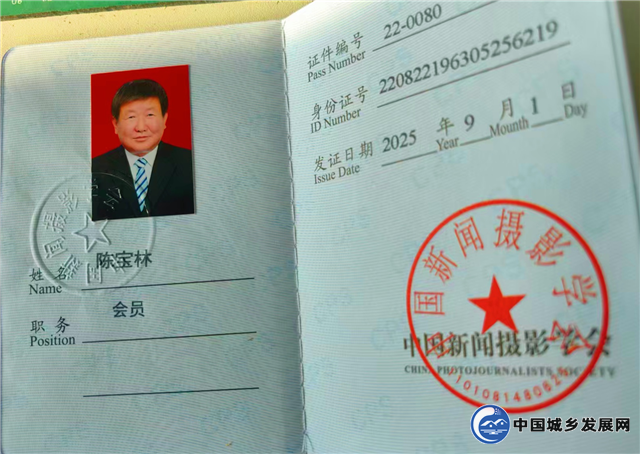

如今,陈宝林的名字正式载入了中国新闻摄影学会的会员名单,这是他人生中的又一个重要里程碑。中国新闻摄影学会,这个汇聚了全国新闻摄影领域精英人才的组织,如同一个璀璨的星空,而陈宝林则是其中一颗冉冉升起的新星。中国新闻摄影学会成立于 1983 年,多年来一直致力于推动新闻摄影事业的发展,开展了一系列丰富多彩的活动,如组织新闻摄影理论研究、举办中国新闻奖新闻摄影作品初评等。陈宝林的加入,不仅是对他多年来新闻摄影工作的高度肯定,更是为他提供了一个更广阔的舞台,让他能够更好地施展自己的才华和抱负。

对于陈宝林来说,这是一个新的起点,也是一个新的征程。他将带着对新闻摄影事业的无限热爱和执着追求,继续用镜头记录时代的变迁,用笔触书写人间的真情。他的故事,就像一首悠扬而激昂的草原牧歌,在乡野间传唱,在人心间回响。他用四十年的坚守,诠释了 “在岗建功、退休奉献” 的真谛,为民族团结、教育事业和新闻摄影事业书写了浓墨重彩的一笔。我们有理由相信,在未来的日子里,他将继续在新闻摄影的道路上砥砺前行,用他的镜头和笔触,为我们带来更多的惊喜和感动,续写属于他的光影传奇。(文图/江其田)