在关心下一代的征程中,通榆县积极探索创新,不断加强五老工作室建设,致力于提升关工委工作水平。2025年5月13日,一场意义非凡的调研活动在通榆县基层展开,县委副书记韩博奇在县关工委主任邓桂侠及驻会班子人员陪同下,深入基层“五老”工作室,为全县关心下一代工作注入新的活力。

走进“诗意雕影艺术馆”,感受文化传承魅力

调研活动首站来到了位于通榆第二实验小学校内、由退休老教师李锐士创办的“诗意雕影艺术馆”。这座艺术馆宛如一座文化宝库,陈列着两个主题鲜明的展室,散发着浓厚的文化气息。

【发扬革命传统·争取更大光荣】展室中,老一辈无产阶级革命家和英雄人物的剪纸画像栩栩如生,旁边的事迹简介详实而生动。每一幅剪纸都仿佛在诉说着那段波澜壮阔的革命历史,让参观者深刻感受到革命先辈们的英勇无畏和无私奉献精神。而【传承非遗文化·弘扬华夏文明】展室则聚焦于为五千年华夏文明做出突出贡献的著名历史人物。那些剪纸画像不仅展现了精湛的技艺,更传递着中华民族悠久的历史文化和传统美德。

参观结束后,大家在李锐士五老工作室进行了热烈的座谈交流。展室中精美的剪纸技艺和翔实的史料介绍,赢得了众人的充分肯定和高度评价。县委副书记韩博奇鼓励李锐士继续努力,为弘扬中华优秀传统文化、光大新时代先进文化贡献更多力量。同时,他也要求所在学校和街道继续给予支持,做好“传接”工作,充分发挥五老工作室在育人铸魂、促进青少年健康成长中的不可替代作用。

二实验小学校长孙慧娟在座谈中汇报了学校在“五老”工作室带动下取得的显著成效。学校成立了“非遗文化传承活动小组”,定期开展活动,让学生们近距离接触和了解非遗文化。这些活动不仅丰富了学生们的课余生活,还培养了他们对传统文化的兴趣和热爱,得到了广大师生和家长的一致欢迎。

探访“王文涛民俗馆”,留住农村乡愁记忆

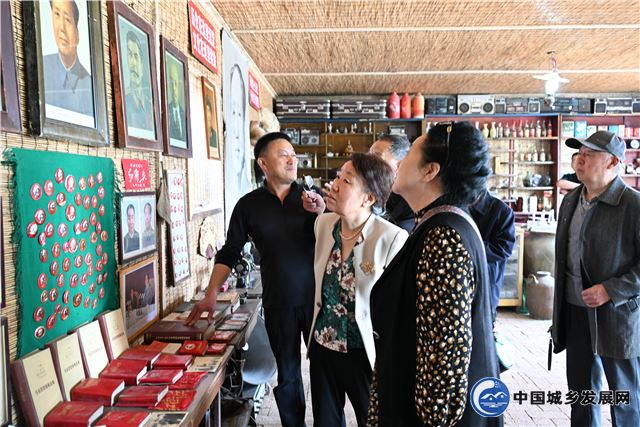

结束了在第二实验小学的调研后,调研组马不停蹄地驱车来到开通镇胡家店村的“王文涛民俗馆”。今年53岁的王文涛是一名共产党员,在通榆县兴隆山石油加油站工作。尽管工作繁忙,但他始终心系农村,眷恋着那片土地。

在下乡入户工作中,王文涛经常看到农村老物件被随意丢弃的现象,这让他深感痛心。他意识到,随着农村城镇化和机械化的发展,这些承载着农耕文化和乡愁记忆的老物件可能会逐渐消失。于是,他暗自下定决心,要搜集农村老物件,让民俗文化传承下去。

走进“王文涛民俗馆”,仿佛穿越回了过去的农耕时代。馆内摆满了各种各样的老物件,有古老的农具、传统的生活用品、具有年代感的服饰等。每一件老物件都有着自己的故事,它们见证了农村的发展变迁,也唤起了人们对农耕生活的美好回忆。

王文涛表示,他希望通过民俗馆,让更多的人了解农村的历史和文化,特别是让青少年了解先辈们曾走过的艰苦岁月,从而更加珍惜如今的幸福生活。县委副书记韩博奇对王文涛的善举给予了高度赞扬,他强调,民俗文化是中华民族传统文化的重要组成部分,保护和传承民俗文化对于增强民族凝聚力和文化自信具有重要意义。

五老工作室:关心下一代的重要阵地

五老工作室作为关心下一代工作的重要阵地,在通榆县发挥着越来越重要的作用。“五老”们凭借着丰富的人生阅历和深厚的社会经验,积极参与到青少年的教育和培养工作中。

像李锐士这样的退休老教师,利用自己的专长,通过剪纸艺术传承革命传统和非遗文化,让青少年在欣赏艺术的同时,接受思想教育和文化熏陶。而王文涛则以民俗馆为载体,为青少年搭建了一个了解农村历史和文化的平台,让他们在感受乡愁的同时,树立正确的价值观和人生观。

通榆县关工委通过加强五老工作室建设,整合各方资源,不断创新工作方式方法。一方面,组织“五老”开展形式多样的主题教育活动,如革命传统教育、法制教育、心理健康教育等;另一方面,积极推动五老工作室与学校、社区、家庭的紧密合作,形成了全方位、多层次的关心下一代工作格局。

展望未来:推动关心下一代工作再上新台阶

加强五老工作室建设是通榆县关工委工作的重要举措,也是推动全县关心下一代工作跃上新台阶的关键所在。通过此次调研活动,县委副书记韩博奇指出,要进一步加大对五老工作室的支持力度,为“五老”们开展工作创造更好的条件。

同时,要充分发挥五老工作室的示范引领作用,鼓励更多的“五老”参与到关心下一代工作中来。要不断丰富五老工作室的活动内容和形式,提高活动的吸引力和实效性,让更多的青少年受益。

在未来的工作中,通榆县关工委将继续围绕青少年的成长需求,加强与各部门的协作配合,形成工作合力。要加强对五老工作室的管理和指导,建立健全长效机制,确保五老工作室持续健康发展。

加强五老工作室建设,提升关工委工作水平,是通榆县关心下一代工作的重要使命。通过深入基层调研,我们看到了五老工作室在传承文化、育人铸魂方面的巨大潜力。相信在县委、县政府的高度重视下,在“五老”们的积极参与下,通榆县关心下一代工作必将取得更加丰硕的成果,为青少年的健康成长和全县的发展进步做出更大的贡献。(文图/张连恕 陈宝林)

1、凡本网注明中国城乡发展网,所有自采新闻(含图片),如需授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。

2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-60200664