在通榆县包拉温都蒙古族乡文化站工作期间,我有幸见证了草原轻骑兵——乌兰木骑的诞生与成长。那是一段充满激情与奉献的日子,至今回想,依然让我热血沸腾。

包拉温都蒙古族乡地处偏远,文化生活相对匮乏。然而,蒙古族人民能歌善舞,这是他们与生俱来的天赋。为了丰富这片土地上农牧民的文化生活,我决定组织一支民族歌舞队,让文艺的种子在这片草原上生根发芽。

起初,一切条件都极为艰苦。没有华丽的服装,我们便从内蒙古借来;没有专业的乐器,就从文艺爱好者家中凑齐。20多人的歌舞队,就这样在简陋的条件下开始了他们的征程。农闲时节,正是寒冷的冬季,北风凛冽,大雪纷飞。但这些并没有阻挡我们的脚步。队员们每天徒步三四十里,奔赴各个村屯,为乡亲们送去欢乐。

许多村屯没有室内演出场所,我们便在露天演出。寒风刺骨,队员们的脸冻得通红,拉乐器的双手更是冻得麻木。然而,大家的精神却无比饱满。他们边演出边排练,用热情驱散寒冷,用歌声和舞蹈温暖人心。歌舞队的节目短小精悍,充满了浓郁的地方特色。这些精心编排的文艺作品,很快便受到了当地农民的热烈欢迎。乡亲们亲切地称我们为“草原的轻骑兵——乌兰木骑”,仿佛草原上真的活跃着一支英勇的骑兵队伍。

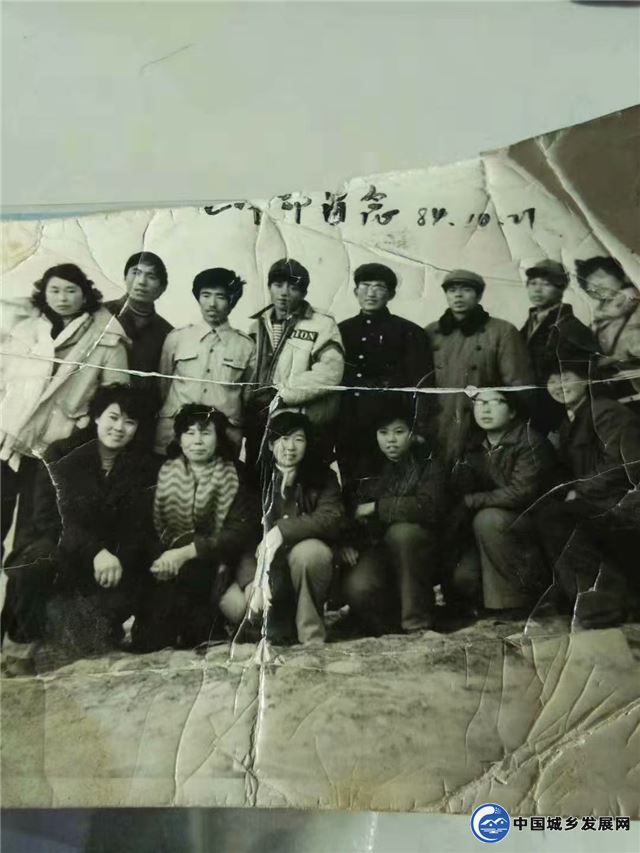

我们的事迹很快引起了各级领导和社会的广泛关注。吉林日报、吉林农村报、白城日报以及内蒙古的哲里木报等媒体,纷纷报道了我们的故事。时任吉林省民委主任金荣俊、白城市民委主任熬福贞来到包拉温都调研,亲自观看我们的演出,并与大家合影留念。他们还免费安排文艺骨干到前郭尔罗斯歌舞团培训,为我们的成长提供了宝贵的机遇。

我们的一名队员周牧丹,更是荣幸地参加了吉林省国庆少数民族参观团。那一年,我们还参加了庆祝国庆35周年全县文艺汇演,并荣获表演奖。那一刻,所有的艰辛都化作了无尽的喜悦。

30多年过去了,岁月如梭,但当年的歌舞队却始终在我心中。我深深地怀念着那些队员们,他们来自不同的地方,却为了同一个目标汇聚在一起。他们中有年过半百的非遗传承人老艺人梁海清,也有来自内蒙古的青年齐海丹、闫腊月、白锁林。他们默默无闻地奉献在少数民族文化事业上,用自己的方式为活跃偏僻落后的少数民族乡农牧民的文化生活作出了不可磨灭的贡献。

乌兰木骑,草原轻骑兵,你们是草原上的明珠,是民族文化传承的使者。你们用青春和汗水,书写了一段段动人的篇章。如今,虽然岁月已远,但你们的精神却永远闪耀在那片广袤的草原之上,激励着一代又一代的人们,为民族文化事业不懈奋斗。陈宝林

1、凡本网注明“中国城乡发展融合中心”/中国城乡发展网,所有自采新闻(含图片),如需授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。

2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-60200664